特別展覧会「国宝」

2017年10月3日から11月26日にかけて、京都国立博物館にて開催された特別展覧会「国宝」。

絵画、彫刻、工芸など、全国から様々な分野の国宝が集結する展覧会で、4期に分けて、国宝の美術工芸品885件のうち210件が一般公開されました。

10月18日(火)から、東京国立博物館で国宝展が開催されるということで、再掲します――。

目次

火焔型土器(縄文時代・紀元前3500年~2500年)

新潟・十日町市の笹山遺跡から出土した縄文土器。

縄文時代中期、最も造形と文様が盛んな時代に制作された日本最古の国宝の一つで、燃え上がる炎を象ったかのような形状が特徴。

5000年以上の時を経てきた土器の厳然とした存在感に、ただただ驚嘆。

袈裟襷文銅鐸(弥生時代・前2~前1世紀)

弥生時代に作られた絵画銅鐸の代表作。

片面に画面が6、両面では12の画面を持ち、弓矢で鹿を狙う人物、脱穀する二人の人物、スッポン、トンボ、カマキリなどが描かれています。

十分な金属の知識や文字もない時代に、これだけの造形物が作られたことが興味深い。

広目天立像(飛鳥時代・7世紀)

法隆寺金堂の須弥壇に祭られる四天王のうち、西方を守護する立像で、聖徳太子への信仰に基づいて造立されました。

現存最古の四天王として貴重な作。

金銅小野毛人墓誌(飛鳥時代・7世紀)

聖徳太子によって「遣隋使」として隋に派遣された小野妹子の子・小野毛人(えみし)の墓誌。「小野毛人朝臣之墓」と読み取れます。

七世紀後半に天武天皇に仕え、677年に亡くなりました。

藤原道長の経筒(平安時代・11世紀)

「この世をば わが世とぞおもふ望月の 欠けたることも無しとおもへば」

長女を一条天皇の妃とし、彼女の生んだ皇子を後一条天皇に即位させて、天皇の祖父として絶大な権力をふるいこの世を謳歌した藤原道長。

彼は、奈良時代から信仰を集める聖なる山の金峯山に、自ら写経したこの筒を埋めました。

フィクション的な存在だったので、経筒に彫られた直筆の“道長”という文字を見た瞬間、彼の存在感がリアルに伝わってきて感動。

源氏物語絵巻(平安時代・12世紀)

日本文学史上の傑作にして、今や世界中で読まれる光源氏の恋愛物語で、この絵巻は源氏物語を描いた現存最古の作品。

筆使いがリアルに感じられて昨日描かれたような感じなのに、1000年以上前に描かれたモノという時空を超えた存在に、ただただ絶句。

以前から、平安時代の優雅な空気感を感じてみたいと思っていただけに感無量。

扇面法華経冊子(平安時代・12世紀)

扇型の紙面に装飾を施し、その上に法華経を書写して中央で綴じた冊子本。

絵は貴族や庶民の風俗など世俗的な題材が描かれる。平安時代の貴族趣味を反映して盛行した装飾経の代表作。

源氏物語の絵と法華経が融合した不思議な作品でした。

一字一仏法華経序品(平安時代・11世紀)

全長21.2mの巻物に、法華経序品の1字ずつを弘法大師が書き、その行間に菩薩を1体ずつ弘法大師の母・玉依御前が描いたといわれています。

千以上ある仏様一つ一つをきちんと描いていることに驚愕すると同時に、仏様が上や横、下を向いたりしているのもあり、1000年の時空を超えて作者の遊び心が伝わってきました。

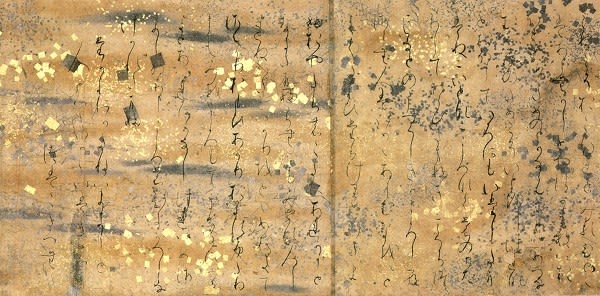

法華経(平安時代・12世紀)

色染めの料紙を用いて書写された法華経。本品は一巻を通じて同色の紙を用い、巻別に色を異ならせている。

色紙の表裏には金銀の截箔を粗く散らす装飾を施し、界線を金泥で引いて、経文を墨書する。経文の文字は丸みのある端正な書風。

一字一句、気を抜くことなく丁寧に描かれた文字にただただ驚嘆。

法華経 / 久能寺経(平安時代・12世紀)

久能寺経は、静岡市の久能寺に伝わった装飾経で、平安時代に流行した結縁一品経の一つで、現在、鉄舟寺に残されている久能寺経は19巻あり、それらは国宝に指定されています。

東京国立博物館が所蔵する3巻(無量義経、法師品、安楽行品)はそれぞれ金銀の切箔や砂子、野毛を蒔き、界線は銀泥になっています。

安楽行品には、さらに天地に金銀泥で描いた蓮や唐草の文様が散らされており華麗な装飾経になっています。

大日如来坐像(平安時代・12世紀)

この像を安置する金剛寺のお堂は平安時代末期の1178年に建てられたという記録があり、この仏像は堂と同じ時期に造られたと考えられています。

仏像を造るための費用を出したのは鳥羽天皇の皇女である八条院で、仏像の高さは3メートル14センチにものぼります。

見守られている様で戒められている様なその表情と、その眩いほどの神々しさと圧倒的で重厚な存在感は、見るものを圧倒します。

赤韋威鎧(平安時代・12世紀)

平安時代後期、武将の着用として制作が盛んになった大鎧で、勇壮で毅然とした威容、周到な素材の取り合わせは、日本甲冑独特の美を示しています。

戦場で自分の身を守るために装備する鎧ですが、そこまでこだわるのかというくらい装飾が凄くて、鎧というより芸術作品という感じがしました。

戦いというのは一命を落とす危険性が絶えずある場所なので、死んだ自分の身を飾る芸術品という意味合いもあったのでしょう。

伝・源頼朝像(鎌倉時代・13世紀)

鎌倉時代前期に描かれた源頼朝の肖像画。

子供の頃、歴史の教科書で見ていた画像の当時モノの直筆版が目の前にあるという現実に、ただただ感動。閉館時間までに5周位して、目に焼き付けました。

思ったより大きく、真っ黒に見えた装束には繊細な模様がびっしりと描かれていました。頼朝の肖像画の前にだけ何重にも渡って人垣ができていて大人気でした。

胎蔵界曼荼羅(平安時代・9世紀)

804年、日本からの留学僧・空海は唐の国師・青龍寺の恵果和尚から密教の奥義を伝授され、貴重な経典類や文物と共に密教美術の至宝として「両界曼荼羅」を伝えられました。

曼荼羅(まんだら)は密教の秘法の真髄を視覚的に表し、 教理の理解や観想に用いた仏画。

胎蔵界曼荼羅は、宇宙の全ての生命が、母親の胎内の子のように仏の広大な慈悲の理法によって護られ、育まれることを示した曼荼羅となっています。

高さが3メートル以上もある巨大な作品で、一つ一つの仏様を丁寧かつ繊細に描いていることに驚愕しました。

十一面観音像(平安時代・12世紀)

十一面観音は変化観音のうち最もポピュラーな尊格として、奈良時代以降盛んに造像されました。

平安時代の絹本の礼拝画像として唯一の十一面観音像で、豊麗な彩色と大ぶりながら精緻な截金文様をたたえており、わが国における仏教絵画を代表する名品。

ポルトガル国印度副王信書(安土桃山時代・1588年)

かつてのポルトガル領インドで副王をつとめたドン・ドゥアルテ・デ・メネーゼスから豊臣秀吉に送られた書簡。

当時における日本と西洋の交流を具体的に物語る極めて稀有な作品。

編集後記

今回は、国宝展での展示品のほんの一部を紹介させて頂きました。

間近で見る絵画や文筆、仏像、金工、その他全てが常軌を逸した凄まじいこだわりを持って繊細に造られていて、常時圧倒されっ放しでした。

何せ、テレビやラジオ、パソコン、スマホ、SNS、漫画、ゲームなど、時間を奪うものや集中力を削ぐものがほぼ無かった時代。

不便な時代でしたが、余計なことに煩わされることなく自分の時間を芸術作品を作ることに全て費やせたわけで、芸術家にとっては幸せな時代だったと思います。

【巨大なタイムマシン】

今回、漢倭奴国王と彫刻された金印と、雪舟の水墨画の展示がすでに終わっていて見れなかったのが残念でした。

(話によると、金印はチロルチョコサイズなんだとか)

しかし、そんなことを忘れてしまうほど感情メーターが常時振り切れるヤバすぎる空間でした。

何より凄いのが、それぞれの作品がそれぞれの時代の空気をまとっているので、作品を眺めていると自然とその時代にタイムスリップしてしまうこと。

なので、途中から「~時代に行きたくなったからこのフロアに行こう」という感じになって、会場内がまるで巨大なタイムマシンと化していました。

【文字に対するこだわり】

中でも驚いたのが、平安時代に書かれた法華経の経典の巻物。

気の遠くなるような物凄い文量なのに、「とめ、跳ね、払い」に至るまで一字一句、全神経を集中させて丁寧に書かれていました。

そのこだわりぶりに驚嘆すると同時に、パソコンで簡単に文字を入力している自分が恥ずかしくなりました。

自分が日本語という文字に対するこだわりを失っていることを実感したので、学校で習った書道をもう一度始めたくなりました。

【日本人の成長度】

今回、国宝展の展示物を眺めていて、途中から“日本人”という一人の生命体の成長記録を眺めているような気分になりました。

旧石器時代や縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代などの時代を経てきた日本人は今、どのくらいまで成長しているのでしょう。

国宝展で昔の人の徹底したこだわりの精神に触れて、便利なものが溢れる現代人の精神は逆に退化しているのはないかと思ってしまいました。

便利なものには、必ず不便になるものがついて回るといいます。

パソコンやスマホが普及し、自分の手で文字を書かなくなったことで、どんどん漢字を忘れていっていることはその一端でしょう。

また、現代人はSNSの登場で世界中の人たちとの繋がりを得た代わりに自分の時間を失い、自己啓発や内省の時間を急激に減らしています。 自分の時間を失うことは自分を見失うことであり、物事の善悪に対する判断力が低下していくことにも繋がりかねず、ちょっとした危惧感を感じます。

【入力情報の質】

今回、日本最高峰の芸術作品で溢れる国宝展の会場内で、普段の日常生活では絶対に考えないような高尚なことばかり考えている自分がいました。

「一秒でも多く寝たい」とか「宝くじが当たって遊んで暮らしたい」という低俗なことばかり考えていた自分が嘘のようです(笑)

正直、日本人レベルでこれほど深く物事を考えたことがなく、「人間という生き物は、入力される情報の質に応じて考えることの質が変わる」ということを実感しました。

それは、くだらない情報ばかり入力していると、くだらないことばかり考える人間になってしまうともいえるでしょう。

逆に、質の高いモノに触れると考え方のレベルが上がるともいえ、俗世的な情報が溢れる中、たまには美術館や博物館に行こうと思いました。

玉石混交の情報が溢れる現代で、情報を取捨選択することの大切さを学んだ一日でした――。

【出典】「京都国立博物館」「国宝展」「京の衣食住美go baan」「e國寶」 「国宝展体験レポート」「日曜美術館【国宝を楽しむ】」「文化遺産オンライン」 「奈良国立博物館」「特別展覧会・国宝オリジナル図録」