ウルトラマンゆかりの地 / 祖師ヶ谷大蔵

小田急線「祖師ヶ谷大蔵」。 駅周辺にはかつて、

円谷プロダクションが本社を構え、ウルトラシリーズの撮影所だった

美セン(東宝ビルト) があり、“特撮の神様”

円谷英二も住んでいました。

栄スタジオでマグマ大使やマイティジャックの特撮シーン、国際放映ではウルトラマンAやマイティジャックの本編の撮影が行われるなど、まさに “特撮の街” でした。

そんな祖師ヶ谷大蔵の『ウルトラマンのゆかりの地』を紹介します――。

![]()

目次

祖師ヶ谷大蔵駅構内

祖師谷大蔵駅周辺

ウルトラマン商店街

円谷プロダクション初代本社(砧社屋)跡

旧増田屋食堂・パナシェ跡

東宝ビルト(旧東京美術センター)跡

世田谷区体育館・砧公園

東宝スタジオ(旧東宝撮影所)

祖師ヶ谷大蔵駅構内 【ウルトラマンの柱】

駅構内の柱には、歴代のウルトラ戦士がペイントされている。なお、電車接近時の音楽は上りはウルトラマン、下りはウルトラセブンになっている。

![]()

![]()

祖師谷大蔵駅周辺

【ウルトラマンシンボル像】

駅前広場には、ウルトラマンのシンボル像が立っている。

![]()

毎時00分ちょうどになると、ウルトラマンの目とカラータイマーが3分間だけ光る。シンボル像の足元には、「ウルトラマンの歌」のプレートが設置されている。

![]()

【ウルトラマン交番】

広場には、ウルトラマンの目をモチーフとした窓の祖師谷大蔵交番がある。

![]()

【ウルトラマン案内板】

駅前には、ウルトラマンをモチーフにした案内板が立っている。

![]()

ウルトラマンがスペシウム光線を発射している案内板は、駅前と祖師ヶ谷大蔵駅バス停前に設置されている。

祖師ヶ谷大蔵駅バス停前にある案内板の光線部分の裏側には、ウルトラ作品のオープニングのシルエットが描かれている。

![]()

【デザインマンホール】

駅前周辺には、

5種類のデザインマンホールが設置されている。

![]()

【デザインポール】 改札正面の高架下にある車止め用のポールの天面に、ウルトラマン、ウルトラセブン、ガラモンの装飾が施されている。

![]()

【ウルトラマンモニュメントサイン】 高架の南側に、ウルトラマン風のモニュメントサインが設置されており、カラータイマー型のボタンを押すと、ウルトラマンの主題歌が流れる。

![]()

ウルトラマン商店街

『ウルトラマン商店街』は、世田谷区役所の

世田谷売り込み隊の働きかけと円谷プロの協力によって、2005年4月に祖師谷大蔵駅前に誕生。

ウルトラヒーローをモチーフにした街灯や、ウルトラマン、ゾフィー、帰ってきたウルトラマンのアーチなどが設置されている。

ウルトラマンの

オリジナルグッズ&フードも購入できる。(こちらの看板は、CoCo壱小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店の裏手にある)

![]()

祖師谷昇進会商店街

祖師ヶ谷大蔵駅の西に延びる商店街。通称「ウルトラ・ウェスト・ストリート」。

ウルトラマンタロウをモチーフとした街灯にカネゴンのフラッグが掲げられており、商店街の西端にはゾフィーのアーチが設置されている。

また、ウルトラマン公式ショップや円谷英二邸跡、AZ跡などがあり、カネゴン像も建立されている。

![]()

【ウルトラマンタロウの街灯】

こちらの商店街は、ウルトラマンタロウを模した街灯がメイン。

![]()

【ウルトラマン川柳】

街灯の柱には「新型コロナウィルス感染拡大3密防止啓もう川柳」が貼られており、ウルトラマンにちなんだ川柳も見受けられる。

![]()

街灯の柱に設置されているカラータイマーをモチーフとしたガラスケースの中には、ウルトラ作品の写真が貼られている。

夕方になると、街灯とともにケースの中にも明かりが点灯する。

![]()

商店街の中ほどにある「

とき整体」の店頭ウィンドウには、ウルトラマンのフィギアが飾られている。

![]()

【Cafe Melogy】

ウルトラマン公式グッズの販売もしている喫茶店「

Cafe Melody」。平日のみ、数量限定でカスタードクリーム入りのウルトラパンを販売している。

![]()

【ウルトラマンクッキー】

「

ニシキヤ洋菓子店」のレジ前ではウルトラマンクッキー(330円)を販売。裏がホワイトチョコでコーティングされ、生地も柔らかく、優しい味と食感が特徴。

![]()

【円谷英二邸跡】

“特撮の神様”円谷英二の自宅があった場所。

東宝映画の京都撮影所から東京撮影所に転属となった英二氏は、1937年12月27日にこの地に引っ越した。

建屋は1999年12月に解体され、現在は駐車場になっている。

![]()

英二氏は、1948年に戦意高揚映画の製作などを理由にGHQから公職追放の指定を受け、東宝を依願退職した。

同年、自宅の庭にプレハブ小屋の「特殊映画研究所」(名称は諸説あり)を設立し、映画各社の特撮部分の下請けを始めた。

研究所は、1950年に東宝撮影所内に移転したことで一旦閉鎖したが、1956年に研究所を再開させる形で自宅敷地内に「円谷特殊技術研究所」を設立。

手間や時間のかかる合成やコマ撮りなどを所員に行わせるようになった。(研究所は平屋のプレハブで、旧円谷一邸があった場所に建っていた)

![]()

そして、1963年4月12日に研究所を法人化して、現在の

円谷プロダクションの前身となる「円谷特技プロダクション」が誕生。

英二氏邸の応接間が事務所になっていたため、玄関を上がると若者で一杯で、「ウルトラQが生まれてくるにふさわしいホットな雰囲気だった」という。

![]()

英二氏は、自宅から東宝撮影所まで徒歩で通っていた。

しかし、1954年に『ゴジラ』が大ヒットして広く名が知られるようになってからは毎朝、黒塗りの車が迎えにくるようになったという。

![]()

【円谷特撮レジェンド誕生地】

円谷英二邸は、円谷特撮作品で活躍した

レジェンドたちの誕生地でもある。

1948年半ばに

有川貞昌、1958年から1960年にかけて当時大学生だった

中野稔と

佐川和夫が英二氏邸を訪れて弟子入り。

また、ウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブンなどの企画立案や脚本などを手掛けた

金城哲夫も、1960年夏に来訪して弟子入りしている。

![]()

金城氏が円谷プロダクションを退社し、1969年3月に沖縄に帰郷した際の送別会もここで行われている。

1970年1月27日午後7時からは、英二氏の通夜も執り行われた。

![]()

【円谷一逝去の地】

また、英二氏の死後、円谷プロの社長に就任した円谷一は1973年2月9日の朝5時頃、寝室で倒れ、搬送された隣の幸野病院で亡くなっている。

盟友だった金城氏は通夜の日、円谷家の庭のテントに呆然と座りつくし、遺影の前で葬儀の翌々日まで泣き崩れていたという。

ちなみに現在は、英二邸の敷地内を舗装していたアスファルトと、旧円谷一邸の扉門のガードレールが遺構として残っている。

![]()

[出典]「

現代の主役 ウルトラQのおやじ」(1966年)

【AZ(エーゼット)跡】 円谷プロのスタッフやキャストの溜まり場だった喫茶店「エーゼット」があった場所。

小さなカウンターとボックス席が3、4つの喫茶店だったそうで、現在は「

キッチンマカベ」というレストランになっている。

『ウルトラセブン』のアンヌ隊員役の

ひし美ゆり子氏のブログでも、この場所にエーゼットがあったと述べている。

![]()

常連だった金城哲夫、中野稔 、

高野宏一、佐川和夫 らは、コーヒーと紅茶では我慢できず、ビールやウィスキーを置かせていたとか。

また、ウルトラマンやセブンの撮影が終わると、円谷一を始めとした監督やスタッフたちもこの店に集まってよく飲んでいたという。

【カネゴン像】

祖師谷ふれあいセンター前に、カネゴンが居る。(2019年2月3日設置)

![]()

カネゴン像の設置日に駅前広場でお披露目イベントが開催され、商店街に現れたカネゴンの周りは人だかりになり、大人気だったという。

![]()

【ゾフィーアーチ】

カネゴン像から歩いてすぐの所に、ゾフィーのアーチが設置されている。

![]()

【砧図書館】

ゾフィーアーチから

徒歩1分ほどの所にある世田谷区立の図書館。

ウルトラ作品の地元だけあって、ウルトラマンや円谷英二監督、特撮に関する本専用のウルトラマンコーナーがあり、

レア本が揃っている。

![]()

祖師谷商店街

祖師ヶ谷大蔵駅の北に伸びる商店街。通称「ウルトラ・ノース・ストリート」。

円谷スタッフご用達の「旅館はなぶさ」や、『マグマ大使』や『マイティジャック』の特撮撮影が行われていた「栄スタジオ」がかつて存在した。

商店街の北端にはウルトラマンアーチが設置されており、とんねるずの木梨憲武の生家の「

木梨サイクル」もある。

![]()

商店街の前半はウルトラマンタロウ、後半はウルトラマン、所々にウルトラセブンをモチーフにした街灯が設置されている。

![]()

【ウルトラまんじゅう】

商店街の入り口付近左手にある「

やまと屋」には、お店を入って左側にウルトラまんじゅう(170円)が売られている。

カスタード味とチョコ味の2種類で、表面にウルトラマンの焼き印が押されている。

![]()

【ウルトラマン金太郎あめ / 缶バッジ】

また、やまと屋の向かい側付近にある「

高橋茶舗」のレジ前にて、ウルトラマン商店街限定のウルトラマン缶バッジが販売中。

また、秋冬にはウルトラマンのキャクターが描かれたウルトラマン金太郎飴が登場する。

![]()

【旅館はなぶさ跡】

「

さか本そば店」の裏にあった円谷プロご用達の旅館。

金城哲夫をはじめとした円谷プロ文芸部の脚本家や、飯島敏宏などの円谷作品の監督が打ち合わせや脚本書きなどに利用していた。

※下記画像(1963年)中央の林に囲まれている所が「

はなぶさ」の建屋

![]()

ウルトラマン第1話「ウルトラ作戦第1号」の最終脚本は、金城哲夫が1966年5月11日から13日にかけて、はなぶさに泊まり込んで書き上げたもの。

ウルトラマンの企画書作りでは、1965年の夏から秋にかけて山田正弘氏と金城氏が3日、4日と連泊することもあったとか。

1966年3月16日のウルトラマンのクランクイン時には午後3時から夜9時まで、はなぶさで飯島組の打ち合わせが行われている。

![]()

[出典

ウルトラマン 1996+ Special Edition / 金田益実・編」

ウルトラマンの企画作りが行われ、第1話の脚本が書かれ、クランクイン当日に打ち合わせが行われたこの場所は、“ウルトラマン創世の地”といえる。

金城氏や上原氏がはなぶさに籠って脚本書きをする時、夜は大抵「

焼き鳥たかはし」で焼き鳥を食べていたという。

![]()

こちらには、中野稔氏を始めとした円谷プロのスタッフも仕事終わりによく飲みに来ていた。

ちなみに、ウルトラマンなどで監督を務め、“鬼才”と呼ばれた

実相寺昭雄監督は、たかはしの裏手の通りにある「

平八」という居酒屋がお気に入りだったとか。

【栄スタジオ跡】

祖師谷団地の北側に「栄スタジオ」というトタン張りの貸しスタジオがあった。

第一スタジオが

観音院、第二スタジオが

保坂工務店付近にあり、『マグマ大使』や『マイティジャック』などの

特撮撮影が行われていた。

![]()

マイティジャックは当初、円谷英二監督が第1話の特技監督を担当する予定だったが、東宝の作品がクランクインしていたため実現しなかった。

最初の特撮企画段階から全てに関わった佐川和夫氏は「それだけ円谷英二が力を入れた作品だった」と話している。

マイティジャックの特撮撮影は第二スタジオで行われており、仮設の床の下が浅いプールになっていて、そこで海上シーンの撮影をしていたという。

![]()

[出典

Facebook | 大石一雄]

こちらのお写真は、

スタッフのご遺族の方から提供して頂いた1968年12月13日に第二スタジオ前で撮影された『戦え!マイティジャック』の集合写真。

前日に円谷プロが大幅人員削減を発表しており、スタッフの多くは“これが最後”との意識があったのかもしれないとのこと。

左から2番目が金城哲夫氏で、その右上が円谷プロの初期作品群で美術を務めた深田達郎氏。

![]()

[出典

Twitter | @fukafuka_9]

【ウルトラマンのソフビ人形】

1957年創業の老舗の

山陽堂靴店にはウルトラマンのソフビ人形が飾られている。

![]()

祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩10分ほどのところにある

城南信用金庫のウィンドウには、ウルトラマンや怪獣が勢ぞろいしている。

![]()

他にも、「

とんかつ新宿さぼてん」のカウンターや「

hairsalon shu」のウィンドウに、ウルトラマンの人形を見つけることができる。

![]()

【ウルトラマンアーチ】

商店街の北端にある交差点付近に、ウルトラマンのアーチが設置されている。

![]()

祖師谷みなみ商店街

祖師ヶ谷大蔵駅の南に伸びる商店街。通称「ウルトラ・サウス・ストリート」。商店街の南端のアーチはウルトラマンジャック。

円谷監督が東宝撮影所に通った道であり、通り にあった村田電器 というお店でよくツケで電化製品を買っていたという。

国際放映ではマイティジャックの本編やウルトラマンAの撮影が行われ、商店街の先に円谷プロ旧本社と東宝ビルトがあった。

![]()

【バルタン星人の街灯】

商店街にはバルタン星人をモチーフにした街灯が

6基設置されており、バルタン星人のフラッグが数多く設置されている。

![]()

柱に設置されている円形の窓の真ん中には、ゴモラ、ガラモン、ジェットビートル、ゼットン、シーボーズ、ダダのミニチュアが飾られている。

日大商学部砧キャンパスの近くにもバルタン星人の街灯があり、そこにはウルトラマンとバルタン星人がいる。

![]()

【ウルトラセブンモニュメント】

ウルトラセブン55周年を記念して製作され、2023年11月3日に砧8丁目児童遊園にて除幕された。

除幕式にはウルトラ警備隊のモロボシ・ダン役の森次晃嗣氏も駆けつけ、「多くの人々に親しまれてほしい」と語った。

なお、毎時30分になると、数分間セブンの目とビームランプが光る仕様になっている。

![]()

なお、

公園の手前に「ダガシヤ373(みなみ)」というウルトラマンだらけの駄菓子屋がある。(店内は写真撮影自由)

ウルトラマン商店街のアンテナショップにもなっており、商店街で売られているウルトラマンにちなんだグッズや食べ物が紹介されている。

![]()

【村田電器跡】

円谷英二氏がお気に入りだった電器店があった場所。

英二氏は帰宅後、着物に着替えて「ちょっと行ってくる」と言って財布も持たずに直行し、ツケで色々な電化製品を買っていたという。

![]()

【旧・国際放映】

祖師谷みなみ商店街の

東側にある撮影スタジオで、現在の東宝の前身である東宝映画が1939年に「東宝映画第二撮影所」として開設した。

現在は、東宝が最大株主である関係会社「国際放映」が所有し、東京メディアシティとして稼働している。

![]()

こちらでは、『マイティジャック』の本編の撮影が行われていた。

『ウルトラセブン』第48話「史上最大の侵略 前編」で、ダンがソガ隊員とパトロールを交代する場面もマイティジャック用に造られたセットで撮影が行われた。

『ウルトラマンA』で主人公の北斗星司を演じた高峰圭二氏によると、タックアローやファルコンのコクピットシーンの撮影もここで行っていた。

【円谷プロご用達のお店】

日大商学部の東門の前にあった「コーヒー高野」というコーヒーショップが撮影スタッフのご用達だったという。

![]()

また、近くにある「

さかなや」というお店は、TDG(ティガ・ダイナ・ガイア)の頃、スタッフが飲んでいたお店だという。

![]()

そして、通りの裏手にある「東華飯店」のかけご飯は、円谷プロ制作部の出前の定番で、満田監督は三目そばとロースライスと東華重の繰り返しだったとか。

![]()

【ウルトラマンジャックアーチ】

商店街の端に設置されている『帰ってきたウルトラマン』のアーチ。

![]()

円谷プロダクション初代本社(砧社屋)跡

円谷プロダクションの本社があった場所。建屋は現存せず、敷地内にはマンションが建っている。

![]()

1956年に円谷英二氏が祖師谷の自宅に円谷特技研究所を設立したのが始まりで、1963年4月12日に法人化して「円谷特技プロダクション」を設立。

1964年12月に、東宝から衣装部の倉庫が提供されたことで、この場所が世界に冠たる「円谷プロダクション」の本丸となった。

倉庫内に沢山の怪獣スーツが保管されていたため、”怪獣倉庫”とも呼ばれ、“ウルトラファンの聖地”として親しまれていた。

![]()

また、フジ隊員とアンヌ隊員の面接もここで行われ、カメラテストが中庭や道路を挟んだ向かいにあった原っぱで行われている。

![]()

しかし、2008年2月に閉鎖となり、翌年4月に解体された。

閉鎖時には、これまでの感謝を込めた宴が開催され、ウルトラヒーローと供に夢を見た人達が集まり、別れを惜しんだ。

建屋が無くなっても、この場所はウルトラマンを始めとした様々な作品を生み出し、世界に夢と感動を与え続けてくれた伝説の“聖地”であり続けます。

![]()

ちなみに、円谷プロの関係者がよく出前をとっていた紅葉家(もみじや)というお店が近くにあったが、2014年に狛江に移転している。

実相寺昭雄監督は、この店の蕎麦を好んでいたという。

![]()

旧増田屋食堂・パナシェ跡

【旧増田屋食堂】

ウルトラシリーズの撮影陣のロケ弁を作っていた食堂(現在は閉店)で、入り口に大きな赤提灯がぶら下がっていたため、「赤チン弁当」と呼ばれていた。

しかし、低予算のためおかずがいつも同じで、朝昼晩、深夜食とも同じロケ弁でうんざりしていたとか。

ちなみに、ウルトラマン第13話「オイルSOS」の冒頭に出てくる酔っ払いが持っているのが赤チン弁当だという。

![]()

【パナシェ跡】

裏手の世田谷通りに90年代から2000年代にかけて存在した「パナシェ」という洋食屋さんは、東宝スタジオや円谷プロのスタッフのご用達だったお店。

オムライスやデミグラスソースのかかったハンバーグが人気だったとか。

東宝ビルトでの八木組のウルトラマン撮影時のケータリングは必ず、パナシェの牛すじカレーを頼んでいたという。

![]()

東宝ビルト(旧東京美術センター)跡 1962年10月に東宝撮影所の美術工房・東京美術センターとして誕生した撮影所「

東宝ビルト」があった場所。

この場所で幾多の怪獣たちがウルトラマンと戦い、数多くの戦闘機が発進し、たくさんの隊員たちが指令室に集っていた。

![]()

1964年秋の『ウルトラQ』の撮影開始からウルトラシリーズを生み出してきた東宝ビルトは、拠点合理化のため2008年2月をもって閉鎖。

往時の建物は全て解体されており、現在は集合住宅になっている。

![]()

なお、東宝ビルト近くにスタッフご用達の「玉蘭」という台湾料理屋があったが、2023年に閉店した。

世田谷区体育館・砧公園

東宝ビルト跡地から徒歩8分ほどのところにある

世田谷区総合運動場体育館と、

砧公園。 体育館の外は、ウルトラセブン第6話「ダーク・ゾーン」、中ではウルトラマン第22話「地上破壊工作」、ウルトラセブン第48話「史上最大の侵略(前編)」などのロケで使用された。

なお、白い色だったイスはオレンジ色にリペイントされ、天井にはエアコンのダクトと思われる構造物が新設されている。

![]()

砧公園も、ウルトラセブン第12話「遊星から愛をこめて」などのロケ地として使われている。

![]()

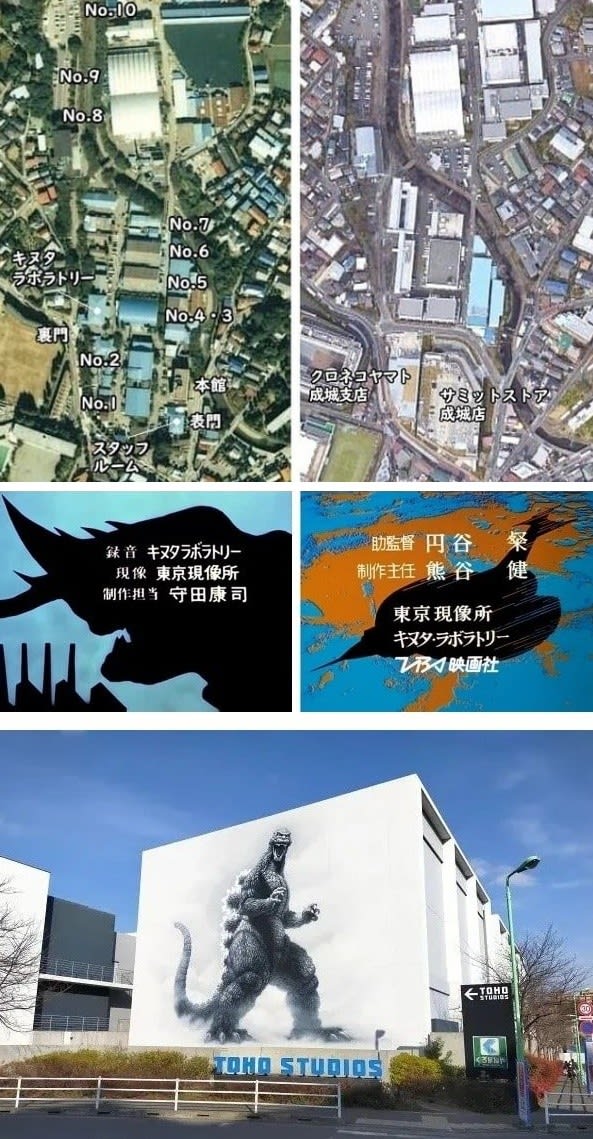

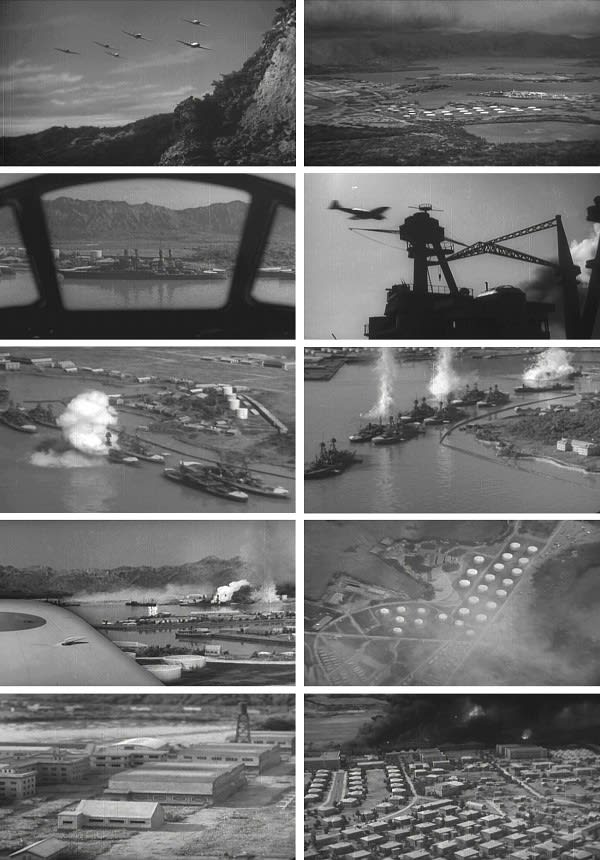

東宝スタジオ(旧・東宝撮影所) 1937年8月の「東宝映画」の設立以降、映画の工場「東宝撮影所」として運営されていた。

しかし、1970年から1971年にかけて、美術部門を東宝美術、技術部門を東宝映像、制作部門を東宝映画、撮影所を東宝スタジオに分離。それぞれ独立採算制を取る形となる。

さらに、2004年からのスタジオ改造計画によって大幅リニューアルされたが、撮影スタジオとしては日本一の広さを誇る。

![]()

ウルトラマンのスーツアクター・古谷敏氏は、東宝ビルトでの撮影が終わると、毎日、東宝撮影所の演技課に定期報告に行っていたという。

昔は成城六間通りまで敷地が広がっていたが、現在は南側の一部が道路で区切られ、サミットストアやヤマト運輸の敷地になっている。

![]()

【ウルトラマン】

本館の建物では、ウルトラマン第28話「人間標本5・6」や第36話「射つな!アラシ」の屋上でのシーンが撮影された。

『ウルトラQ』や『帰ってきたウルトラマン』、『ウルトラマンA』などでも使用されている。

下記写真の右側に写っているのは、旧・吉岡モータース(現在は成城ホンダに名称変更)で、『ウルトラQ』の頃から劇場車などを借りていたという。

![]()

ウルトラマン第18話「遊星から来た兄弟」で科特隊がザラブ星人と遭遇するシーンは、撮影所の北側にあったオープンセットで撮影が行われたという。

1963年の東宝撮影所の航空写真を見ると、撮影所の北側にかなり広いオープンスペースがあったことがわかる。

![]()

【ウルトラセブン】

ウルトラセブン第15話「ウルトラ警備隊西へ」(後編) の神戸港での格闘シーンは、No.1ステージで撮影された。

また、第28話「700キロを突っ走れ!」の冒頭で、ダンとアンヌが映画を観ているシーンは、東宝撮影所の試写室での撮影だった。

なお、この試写室で『ウルトラQ』のラッシュフィルムを観た当時のTBSのプロデューサーの栫井氏が、怪獣路線への変更を決断している。

![]()

【帰ってきたウルトラマン】

『帰ってきたウルトラマン』は、久しぶりのウルトラシリーズということで、第1話のセットはNo.1ステージに組まれて撮影された。

MAT本部の作戦室も同ステージに組まれていたが、2カ月ほどで東宝ビルトに引っ越したという。

![]()

【ウルトラマンA】

『ウルトラマンA』第19話「河童屋敷の謎」では、春山夫婦の庭の池に北斗が飛び込むシーンが小プールでの撮影。

デスカッパーの頭の皿のプールに飛び込んだ南が、北斗とウルトラタッチをするシーンは大プールで撮影が行われている。

なお、小プールと大プールは現存していない。(小プールは最近まで仙川沿いから確認できたが、現在は駐車場になっている)

![]()

なお、ウルトラマンAとウルトラマンタロウは特撮パートは東宝撮影所のNo.3、No.5ステージで撮影されている。(煽りカットは、美センのオープンで撮影)

![]()

【ウルトラマンレオ】

ウルトラマンレオ第1話「セブンが死ぬ時!東京は沈没する!」では、東京の街が津波に襲われるシーンで、No.8、No.9ステージ周辺がロケ地として使用されている。

No.8、9ステージは現存しているため、仙川沿いの遊歩道から外観を見ることができる。

![]()

なお、No.1、No.2ステージは写真化学研究所時代の1932年竣工の歴史ある建物だったが、東宝スタジオ改造計画に伴い、2010年に解体されている。

![]()

【キヌタ・ラボラトリー】

円谷英二は1937年に東宝撮影所に異動になり、森岩雄によって創設された特撮の技術部門「特殊技術課」の初代課長に就任した。

ゴジラ壁画がある建屋付近に、ウルトラ作品などのタイトルバックでお馴染みの「

キヌタラボラトリー」がかつて存在し、2階に特殊技術課の課長室があったという。 そのため、英二氏はよく裏門から東宝撮影所に入門していたとか。

![]()

【出典】「

ウルトラマン商店街」「

Mapio.net」

「

ありがとう夢工房 円谷プロ砧社屋 ~ウルトラマンと共に歩んだ40年~」

「

ありがとう東宝ビルト ~ウルトラマンと共に歩んだ40年~」

「

@Nakaken_UPAL | Twitter」「

@momk12 | Twitter」

「

コバリョウの気ままブログ」「

Analo-Blog」

「

ウルトラマンを創った男―金城哲夫の生涯」

「

特撮円谷組 ゴジラと、東宝特撮にかけた青春」「

写真集 特技監督・円谷英二」

「

ウルトラシリーズロケ地探訪」 「

日本特撮技術大全」

「

世田谷に花開いた映画・映像文化」 「

ウルトラQの誕生」

「

特撮黄金時代 円谷英二を継ぐもの」「

ゴジラ 特撮メイキング大寫眞館」

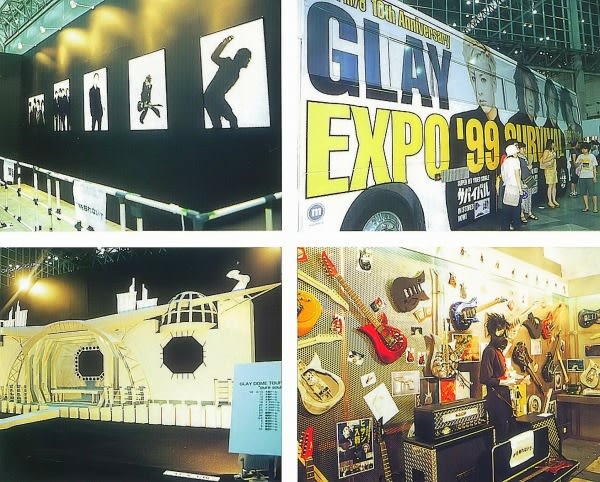

【会場内風景③】

【会場内風景③】

[出典

[出典

[出典]

[出典]

砧公園も、ウルトラセブン第12話「遊星から愛をこめて」などのロケ地として使われている。

砧公園も、ウルトラセブン第12話「遊星から愛をこめて」などのロケ地として使われている。