かぐや姫

英国映画協会に現存していた『かぐや姫』(1935年)の海外向け短縮版のフィルム。

国際映画協会の監修により冒頭に英語字幕による解説をつけて、1936(昭和11)年11月に作成されたもので、円谷英二の初期の特撮作品でもあります。

円谷英二生誕120年を迎えた今年、85年ぶりに里帰りを果たしました――。

円谷特技のショーケース

円谷英二が撮影した『かぐや姫』(J.O.スタヂオ製作・配給)。

1935(昭和10)年11月11日に京都宝塚劇場、同年11月21日に日本劇場で公開された作品で、J.O.の『百萬人の合唱』に次ぐ第2回作品。

竹取物語を題材とした“新日本音楽映画”と銘打たれ、制作発表時には“かぐや姫の結婚”という仮題も持っており、オリジナル版の上映時間は75分。

原作の日本最古の物語とは違う結末を持つことで、人智の及ばぬ生命のファンタジーではなく、弱者が機知によって権力者に立ち向かう現世的なコメディとなっている。

暗部を活かしたローキー撮影を基調として、スモークによる幽玄な雰囲気作りやクレーン撮影による移動の効果、スクリーンプロセスや写真技術的処理による合成。

さながら、当時の英二氏が到達した撮影技術のショーケースともいえる。

精巧なミニチュアも作られ、当時のアニメーションの第一任者・政岡憲三の協力を得て、都大路の牛車の行き来を石膏模型を使ったストップモーション撮影で作り上げた。

円谷としては本格的にミニチュアワークが取り入れられた初めての作品であり、後の英二氏の作品を考える上でも興味のつきない作品である。

85年ぶりの里帰り

『かぐや姫』のフィルムがイギリスへ渡った経緯については、1936(昭和11)年に遡る。

イギリス人と現地在住の日本人向けの上映会を企画したロンドン日本協会がイギリスの日本大使館に、日本の可憐な伝説・童話を題材にした映画を依頼。

同大使館から相談を受けた外務省は国際映画協会に作品選定を依頼し、『かぐや姫』が輸出フィルムとして選定された。

そして、国際映画協会の監修によって、作品の冒頭に英語字幕による解説を付け足した33分の短縮版が作成された。

日本への里帰りを果たすことになるきっかけは、2015年5月のこと。

ロンドン在住の映画史研究家であるロジャー・メイシー氏から 、英国映画協会に『かぐや姫』のフィルムが現存しているという情報が寄せられた。

同年10月、国立映画アーカイブ研究員が英国映画協会の保存センターで現物調査を実施。

その結果、当時日本映画を通じて文化振興を行っていた国際映画協会の監修により1936年11月に作成された『かぐや姫』の短縮版であることが判明した。

その後、およそ6年にわたる交渉を経て、『かぐや姫』(短縮版)のフィルムの里帰りが実現することになったのである。

天折した娘への思い

円谷英二が晩年に至るまで『かぐや姫』を再度、映画化しようとしていたのは、1936(昭和11)年に亡くなった長女への思慕があるといわれている。

以下、鈴木聡司著『小説 円谷英二 天に向かって翔たけ・上巻』から引用する。

『かぐや姫』を今一度映画化することに円谷が熱心な理由について、

(或いは天折した娘への思いがあるんやなかろうか?)

とマサノは考える。

夫の中では、この映画を手掛けた翌年に次男の出生と入れ違うようにして病魔に襲われた長女・都への思慕が、例えば『竹取物語絵巻』の中に描かれた、嘆き悲しむ翁媼を残して天に去っていくかぐや姫と何処かで結びついているように彼女には感じられたのだった。

京都を去るとき、今一度マサノは六道さんの辻に立って、儚く消えた娘への決別を果たしている。

決してそれは忘却を意味することではなかった。その場所で彼女が断ち切ったのは、決して戻ることのない死児への未練であった。

だが、夫にはそれが断ち切れないでいる――。

後悔の残る作品

また、英二氏にとって『かぐや姫』は、作品の完成度やストーリーに対してやり残したことの多い後悔の残る作品でもあったという。

再度、鈴木聡司著『小説 円谷英二 天に向かって翔たけ・上巻』から引用する。

父親からの資金援助を受けて、上京区の下鴨高木町に堂々たる映画スタジオを持っていた呑平先生と円谷との共作は、残念ながらこれ一本限りで終わってしまうのだけれど、完成された『かぐや姫』は『キングコング』を観て以来、円谷がずっと希求していた特殊技術応用の娯楽映画であり、後々まで、

「当時としては破天荒なトリック撮影だった」

と一つ話に自慢する程の作品ではあったのだが、同時に、夫としては、やり残したことの多い、後悔の残るシャシンであるらしかった。

素人のような役者ばかり集めて撮った作品であったし、何より物語の内容を全く現代風に改変してしまったことへの反発もあったのかも知れぬ。

映画の中で北澤かず子が演じたかぐや姫は天女ならぬ全く普通の人間であり、自分に横恋慕する権力者から逃れるために月蝕を利用して都から姿をくらます―― 原典の持つ美しい御伽噺そのままを映像化することを目論んでいた円谷には、こうした新解釈のストーリーに対して何とも失望を抱かざるを得ないものだったようだ。

「そやからお父さんは、もいっぺん『かぐや姫』をキチンとしたシャシンでやりたいんやありまへんの?」

このときマサノがそう尋ねると、夫は普段でも見せないような嬉しそうな笑顔で頷いたものだった。

編集後記

枝正義郎の誘いで18歳で映画界に足を踏み入れた英二氏は、1920(大正10)年、20歳の時に兵役のため映画の世界から一度去っています。

しかし、映画の夢を諦めきれず、再上京して知り合いのつてで京都の新感覚派映画連盟に入り、その後、親会社の松竹の京都下加茂撮影所の社員となりました。

戦後、その松竹下加茂のフィルム倉庫で火災が起き、円谷英二の黎明期のフィルムが全て焼失してしまったそうです。

ハイキー撮影全盛の当時、英二氏がこだわっていたローキー撮影がどのくらいの暗さだったかなどが検証できなくなっているのは非常に残念。

そんな中で、1935年に撮影された『かぐや姫』のフィルムが短縮版でも残っているというのはかなり貴重です。

「私が特殊撮影の技術を開発しようと思ったのは、画家がカンバスの上に絵筆で表現していくように、自由に、意のままに、場面場面を創造してみたかったからである」

英二氏が生前そう語っていたように、彼は怪獣映画を撮るために特撮技術を開発したわけではないということが、『かぐや姫』の作品から実感できます。

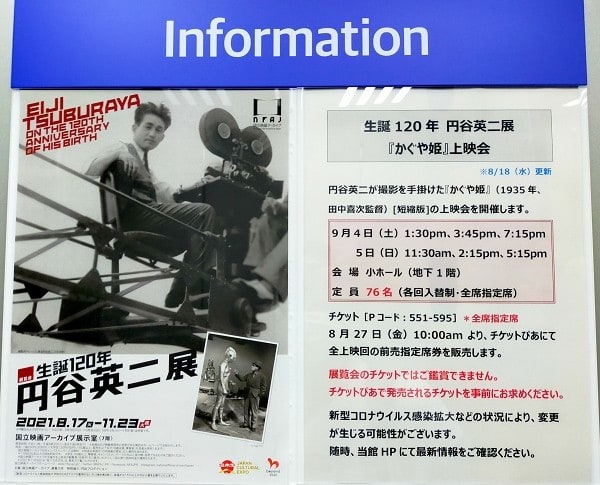

なお、9月4日(土)、5日(日)には、イギリスで発見され里帰りした『かぐや姫』(1935年) の海外向け短縮版の上映会も実施されます。

チケット発売は8月27日(金)なので、興味のある方は購入してみてはいかがでしょうか――。

【出典】「生誕120年 円谷英二展」

「映画.com」「小説 円谷英二 天に向かって翔たけ・上巻」

「“特撮の神様”の原点 円谷英二『かぐや姫』英で発見」

「円谷英二 日本映画界に残した遺産」